解熱剤

まとめ:ワクチン接種後に発熱する話をよく聞きます。

治療の優先順位は、何もしない→氷で冷やす→アセトアミノフェン(カロナール)→NSAID(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug)です。

投薬の開始基準は、体調と38.5度(2012年、江木ら)が目安とされています。

■発熱は正常な生体防御反応です

発熱は、細胞性免疫と体液性免疫における増殖とエフェクター形成のための休止リンパ球を活性化して、体温依存性に産生されるサイトカインのために発生します。(1997年、Hanson)

ヒトの平熱の36~37度は、生体の化学反応にとっては低温であるために、様々な免疫応答に関する化学反応が十分に進みません。抗炎症物質などの産生代謝を促進させるために体温を緊急時に上げるシステムが発熱です。

基本的に発熱は生体にとって必要な生理的現象で、排除すべき悪者ではありません。

■安易な解熱剤の使用には注意が必要です。

一過性の発熱に対しては、何もせずに経過を見る方が、理論的には免疫応答を早く完了させることが出来ます。解熱する場合でも、副作用の点から氷などで冷やす方法で対処した方が良いです。

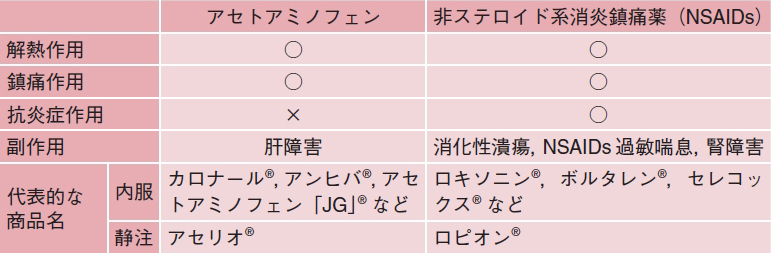

それでも不十分な場合は、副作用の少ないアセトアミノフェンを優先的に使います。

薬物療法よりも、氷冷やクーリングのメリットについての報告もあります。(2012年のClabault、2011年のScaravilliら)

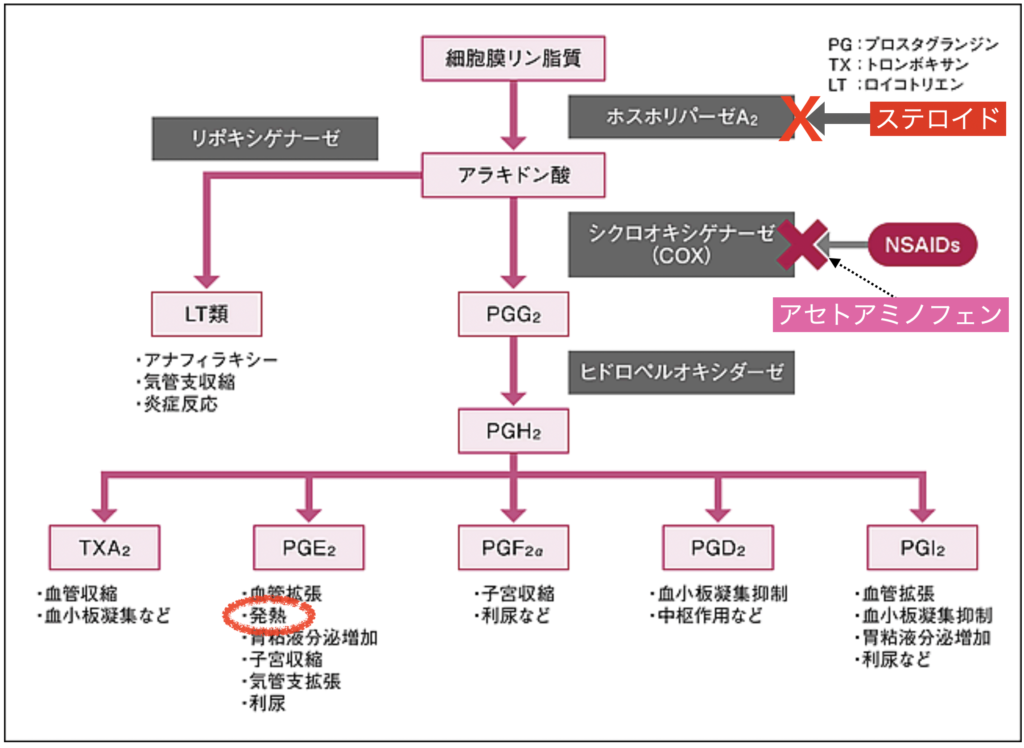

■消炎鎮痛剤の作用機序は、ステロイドも非ステロイドもアラキドン酸カスケードの阻害です。

発熱、痛み、炎症はPGE2によって起こります。

少量のアスピリンはTXA2を抑制して血小板凝集抑制作用を発揮しますが、通常量ではPGI2が抑制されて、血小板凝集促進作用となって、打ち消されます。

アスピリン中毒では、アラキドン酸カスケードで生成するプロスタグランジンなどの生成が出来ないために発症します。

アセトアミノフェンはCOXに作用しますが、NSAIDsに比べて作用が弱く、抗炎症作用が少ないですが、副作用も少ないです。

アセトアミノフェンの作用機序は、体温中枢に関与しているプロスタグランジンの合成阻害はアスピリンと同程度とされていますが、末梢におけるプロスタグランジンの合成阻害はアスピリンに比べて極めて弱いとされており、副作用の少ない解熱剤です。(1984年、Jacsonら)

■スペイン風邪とアスピリン

スペイン風邪と呼ばれる1918年から1919年のインフルエンザの流行中の高い致死率(特に若年成人の間)は、完全には理解されていません。現在の有力な仮説は、アスピリン中毒です。

当時は、アスピリンの大量投薬(1日当たり8〜31.2g)が行われていました。(2009年、Starko)

体重60キロの成人男性では、1日当たり9g以上で中毒症状が出現することが知られています。

現在は推奨用量を守っていれば問題ありませんが、大量服薬した場合に血中濃度が高くなりアスピリン中毒が問題になります。(アセチルサリチル酸の商標名がアスピリン)

■NSAIDsによるインフルエンザ脳症

インフルエンザ脳症で、NSAIDsを使用した症例の致死率は約50%に対し,解熱剤を使用しない症例やアセトアミノフェンの使用例では約20%で有意差があることが報告されています。(2002年、森島ら)

NSAIDsによって炎症性サイトカイン誘発性一酸化窒素が産生されて、脳の神経障害に繋がるメカニズムが報告されています。(2009年、Kakitaら)

■Reye症候群とアスピリン

Reye症候群は、小児においてインフルエンザなどのウイルス性疾患に罹患した後に、極めてまれに、激しい嘔吐、意識障害、痙攣から高死亡率に至る疾患です。

アスピリンとの因果関係が疑われて(1982年、Waldmanら)、この報告が出た後、小児のウイルス疾患時にアスピリンが処方される機会は特に米国では減り、それと共にライ症候群が激減しました。

厚労省は平成13年にアスピリンに加えてジクロフェナク(商品名ボルタレンなど)も小児のウイルス性疾患に対して禁忌との通達を出しましたが、作用機序の同じ他のNSAIDsも同様のリスクがあります。

アセトアミノフェンは、インフルエンザ脳症やライ症候群などの副作用は比較的少ないとされています。